«Всё, что выходит за пределы ТТК, городом назвать откровенно сложно»

27 апреля в Москве состоялся public talk «Изменение архитектурного облика Москвы» с участием главного архитектора столицы Сергея Кузнецова и главы Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий экономического факультета МГУ Сергея Капкова. Они рассказали, как уже изменился и как еще изменится город в ближайшее время. Циан.Журнал посетил мероприятие и записал самые интересные тезисы.

Сейчас «всё, что выходит за пределы ТТК, городом назвать откровенно сложно», считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. С ним согласен Сергей Капков: «Массовая застройка на сегодняшний момент уникально безликая, уникально неживая, безатмосферная. В ней отсутствуют тактильные ощущения города». Но все должно чудесным образом измениться, «Москва в перспективе 10–15 лет — это абсолютно другой город, — заявил главный архитектор. — Город не видел таких масштабных изменений с 1930-х годов».

«Никуда не деться от удешевления и рационализации»

Чтобы переделать безликую Москву в ультрасовременную, по мнению главного архитектора, строить надо много — «вал», все выше и выше. И все дешевле.

«Надо постоянно строить некий вал [новых объектов], потому что люди нуждаются в улучшении жилищных условий, в пространстве для работы и исполнения прочих функций. Вопрос — как реагировать на этот рост: понятно, что нам никуда не деться от того, что город должен застраиваться».

Сергей Кузнецов/Фото: mos.ru

Тем не менее плодить безликую массу домов московские чиновники не хотят, задача — делать интересно: основной вызов современной архитектуре — поиск айдентики, качества, дизайна массового жилья. Массовое должно порождать «нормальный, интересный город, а не просто некие спальные районы — спасибо, что не трущобы», заметил Сергей Кузнецов. Не должно быть ни однообразных, ни скучных решений.

Избежать однообразия, видимо, помогут высотки. Строить, по мнению Сергея Кузнецова, можно только ввысь: «город развивать вширь бессмысленно, потому что это нерационально и все знают, что это полная глупость. Поэтому город будет расти вверх. Будут неизбежно появляться интересные знаковые вещи, потому что то, что высоко и заметно, должно быть интересно».

Знаково, качественно и интересно обычно подразумевает «дорого». Но не в случае массовой застройки: судя «по набору скорости этой массовой застройки, мы понимаем, что от удешевления и рационализации процессов деться никуда невозможно». Хотя Сергей Кузнецов и признает, что проблемы качества массовой застройки «стали одними из самых острых, и это касается не только российских городов, но и вообще всех городов в мире».

Массово, дешево и качественно — да, было бы идеально. Пока об этом приходится только мечтать.

«Урбанистика — это не замена асфальта на плитку, а смена приоритетов в развитии города»

Но есть и другой взгляд на развитие города — на то, что происходит, и на то, каким путем может развиваться столица. Его частично озвучил Сергей Капков, урбанист, экс-министр правительства Москвы, экс-директор Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, широко известный преобразованием парка в знаковое столичное место.

Сергей Капков/Фото: Svklimkin, CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

«Мне кажется, будущее развитие Москвы — это комплексное развитие районов и тонкие архитектурные проекты», — полагает он. По его мнению, городские проекты, которые формируют лицо города, становятся знаковыми — это театры, музеи, парки. «Урбанистика — это не замена асфальта на плитку, а смена приоритетов в развитии города».

Сейчас многие новые районы «становятся гетто, районами входа в Москву, куда приезжают мигранты из регионов России и дальнего зарубежья». «Чтобы совершенно не загадить периферийные районы города (что массово происходит на присоединенной территории Москвы), думаю, что [нужны] логичные большие проекты по созданию районов и кварталов в одной стилистике, в разной этажности, со своей социальной сферой и понятным прогнозом, кто может эти квартиры купить».

«Пандемия заставит людей жить в своих районах»

Сергей Капков считает, что пандемия изменила образ жизни людей и изменит концепцию городов. Он привел в пример концепцию 15-минутного города: все, что нужно человеку для полноценной и комфортной жизни, находится в 15 минутах от него — рабочее место, кафе, поликлиника, школа, магазины. С удаленной работой неважно, где живет человек — был бы транспорт.

Ссылаясь на данные «Яндекса», урбанист отметил, что в течение трех лет в три раза вырастет число курьеров. Уже возник огромный спрос на складские помещения внутри города. Будущее торговых центров в такой ситуации неясно, но изменится политика первых этажей в жилых домах — они приобретут большую важность для людей, которым не требуется ежедневно уезжать из своего района в Москву в офис.

«Полно примеров, когда здания абсолютно не принимались обществом — центр Помпиду или музей Гуггенхайма. Потом они становились бестселлерами и заново формировали облик города. В Москве так же было с высотками — они наотрез не принимались, а потом становились визитной карточкой города».

Николай Ляшенко, архитектор, один из основателей архитектурного бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры», модератор мероприятия Центр Жоржа Помпиду, Париж

Центр Жоржа Помпиду, Париж

Музей Гуггенхайма в Бильбао

Позже перешли к повестке дня: если учесть, что строится безумное количество квадратных метров (они, безусловно, все необходимы, уточнил Николай Ляшенко), как разделить их на массовую и уникальную застройку? Где будет востребована уникальность, а где — типовая массовость? Отвечая на эти вопросы, Сергей Кузнецов и Сергей Капков сказали немало неожиданного.

«Наша сверхзадача — полицентризм»

Комментируя вопрос о новых знаковых отметках на карте Москвы, Сергей Кузнецов уточнил: «Мы привыкли, что в городе есть центр. Наша сверхзадача — полицентризм, перераспределение центров. Москва этим уже занимается. Перечисленные проекты — очень маленькая часть того, что сейчас делается в городе: исторический центр, «Москва-Сити», район Лужников, Южный порт, Коммунарка, Сколково… А если считать еще и проекты реновации и разные транспортные артерии, то покрыть отметками можно всю карту города».

Сергей Кузнецов привел целый список крупных проектов:

— Проект Большого Сити, в который, в том числе, входит территория Бадаевского завода. Площадь проекта сопоставима с внутренними размерами Садового кольца, развивается от «Москва-Сити» в сторону Мневников на запад и северо-запад, а по экономическому потенциалу превышает территорию в пределах Садового кольца.

Проект многофункционального жилого комплекса на территории Бадаевского завода, концепция — Herzog & de Meuron/Изображение stroi.mos.ru

— Москва-река и ее новые набережные.

— Промзона ГКНПЦ имени Хруничева, где появится «космический центр с очень большой высоткой».

Национальный космический центр на территории Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева, проект бюро UNK project/Изображение: stroi.mos.ru

— Мневниковская пойма, где запланированы тематический парк, много спортивных объектов и «большая застройка».

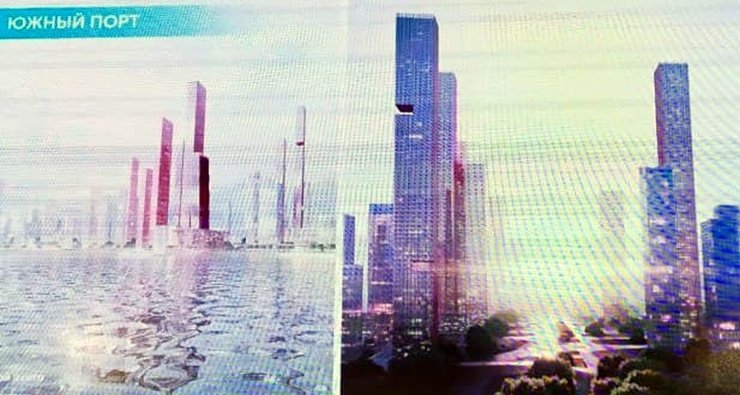

— Территория Южного порта — одна из самых больших территорий в Москве, которая «всегда была серьезной затычкой на карте развития юго-востока города: слишком мало дорог и много промзон».

Один из проектов застройки территории Южного порта

Один из проектов застройки Южного порта/Изображение: stroimos.ru

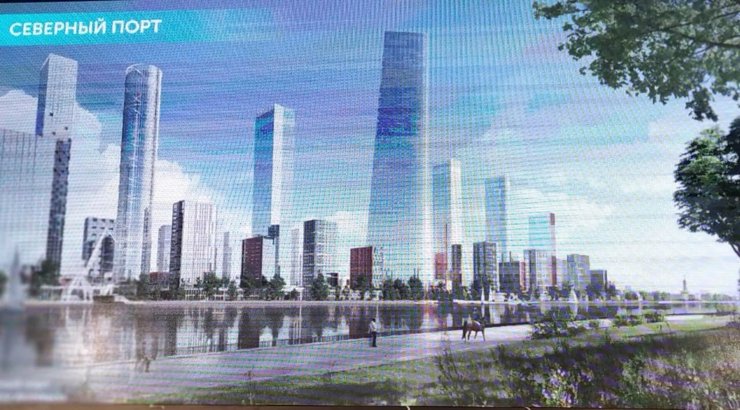

— Будет интенсивно застроена территория Северного порта. Сейчас она в запущенном состоянии.

Один из проектов развития Северного порта

— Коммунарка сейчас ассоциируется с больницей, но изначально это тоже один из городских центров.

Проект префектуры ТиНАО с офисным центром/Изображение: mos.ru

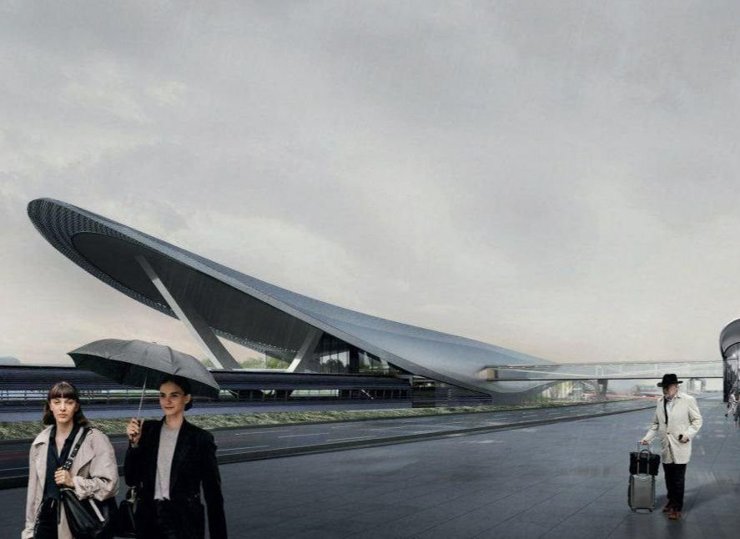

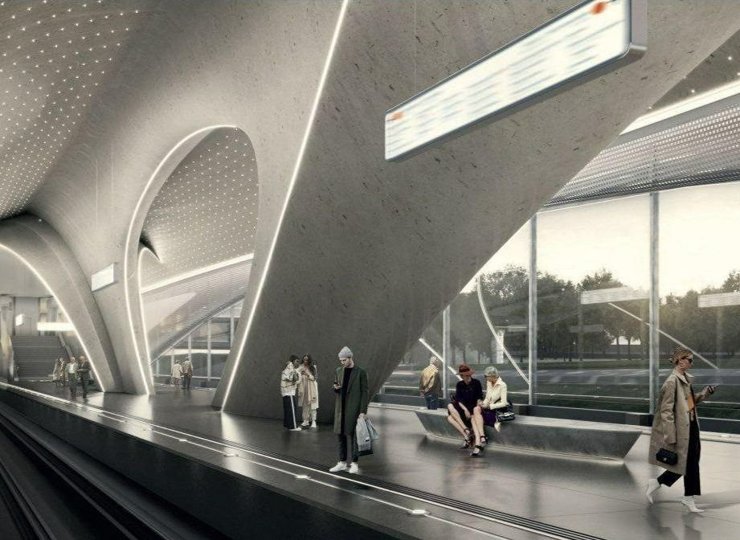

— Транспортные узлы, включая МЦД и БКЛ.

Проект станции метро «Новомосковская»/Изображение: Дептранс

— Объекты культуры: «ни один город мира сегодня не строит столько объектов культуры, сколько Москва». Самые заметные — Музей Кремля, новый корпус Третьяковской галереи (и в Лаврушинском переулке, и на Крымском Валу), проект пристройки Пушкинского музея, проект ГЭС-2.

«Москвичи отличаются от россиян, и не всегда в лучшую сторону»

Напоследок эксперты обсудили грядущие в ближайшие 10 лет изменения. Они признали, что быстрых трансформаций архитектуры ждать не стоит: в ближайшие годы здания будут строиться в соответствии с разрешениями, выданными сегодня, — следовательно, никаких изменений.

Одним из решений проблемы пробок помимо развития общественного транспорта участники назвали появление доступного такси — по их словам, сейчас «шашечек» на дорогах стало намного больше.

Проект станции метро «Кленовый бульвар 2» (консорциум Zaha Hadid Architects Ltd)/Изображение: mos.ru

Кроме того, для пешеходов развиваются набережные Москвы-реки, Яузы и Химкинского водохранилища. В скором времени появится большой пешеходный маршрут из центра на север города, а также будет запущено регулярное пассажирское движение по Москве-реке. А вот удобным для проезда на машине город сделать уже нереально: дорожные ресурсы себя исчерпали. Сегодня автомобилизация населения Москвы — 400 машин на 1 тыс. жителей (дорожная сеть проектировалась в 60–70-х годах прошлого века — тогда этот показатель был в 10 раз ниже и все равно считался завышенным). В итоге единственный путь — сокращение использования личного транспорта, что уже и происходит.

главный архитектор Москвы

Пожилые люди будут уезжать из Москвы, сохраняя за собой льготы. Взамен будет приезжать молодежь — сейчас в столице около 1 млн студентов: как правило, после окончания учебы большинство не возвращаются на родину, оставаясь в городе.

Проект развития территории МГТУ имени Баумана/Изображение: archsovet.msk.ru

В ЦАО 200 тыс. избирателей не живут по местам регистрации и сдают квартиры (многие из них не живут даже в России). Основная задача — стараться, чтобы полицентричность была не только в архитектурном плане, но и в образовании, медицине, а также, что очень важно, в кодексе поведения: «москвичи, так вышло, отличаются от россиян, и не всегда в лучшую сторону».